Insects for Utopias!

Wenn es Leben im All gäbe, würden wir es erkennen?

Und wenn wir es sähen, würden wir uns dann nicht fürchten?

Und wenn es kommunizieren würde, würden wir es merken?

Vermutlich nicht. Wir haben so viele Lebensformen auf der Erde und verstehen fast nichts von ihnen und ihrer Kommunikation.

Wenn wir uns anschauen, was wir dank Forschung und technischer Entwicklung inzwischen alles verstehen, nachweisen und bewirken können, was noch vor Jahrzehnten undenkbar war – wie können wir uns dann heute so fühlen, als wäre ein krönender Stand der Erkenntnis erreicht, als gäbe es kaum weiße Flecken des Unbekannten mehr auf unserer Landkarte des Wissens? Wo ist unser Bewusstsein für die unvorstellbare Fülle an Dingen, die wir nicht wissen, noch nicht wissen, nicht mehr wissen und die auch google und die KI nicht weiß? Oder die unzähligen Dinge, die wir uns noch ausdenken werden?

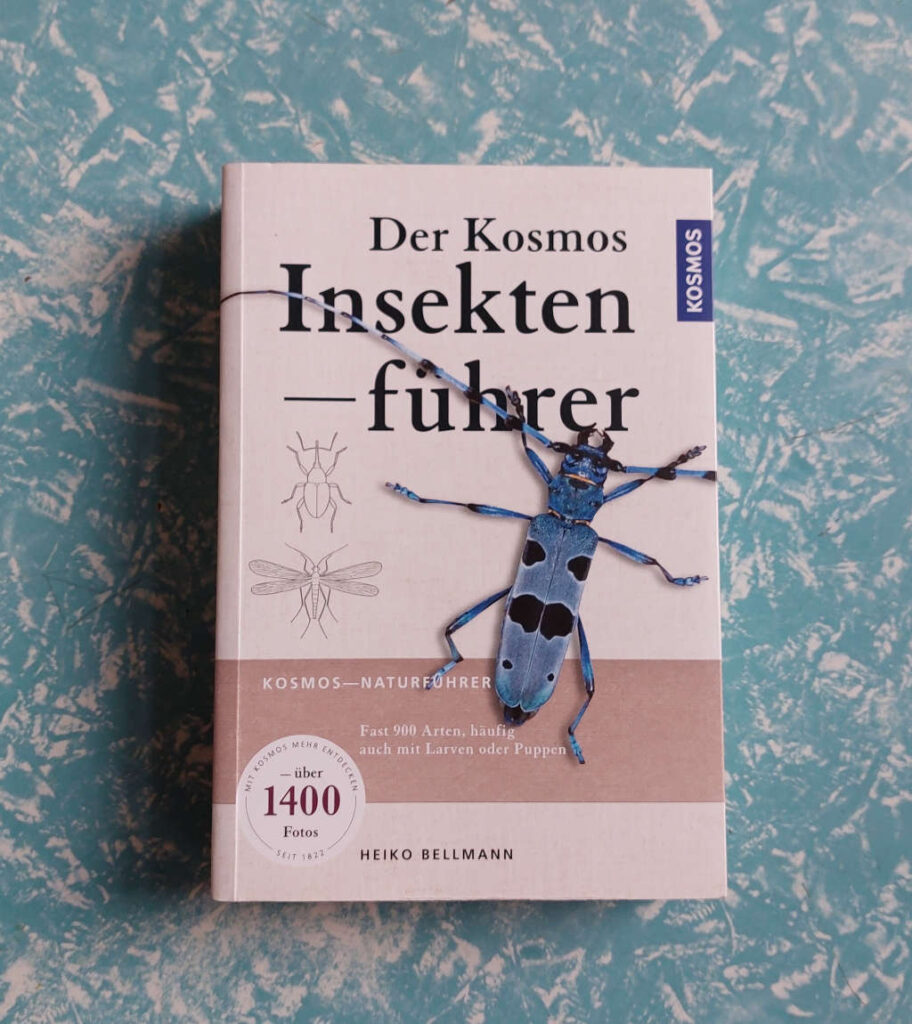

Die Einleitung meines Insektenführers zeigt deutlich, wie unvorstellbar riesig sowohl das bereits vorhandene Wissen, als auch die unermessliche Weite des Unerforschten ist. „Bislang sind weltweit rund eine Million Arten beschreiben. Auch heute noch kommen Tag für Tag zahlreiche neu beschriebene Vertreter hinzu. Die tatsächliche Artenzahl dürfte daher beträchtlich höher liegen – die Schätzungen hierfür bewegen sich zwischen 2 und 20 Millionen.“ Fast jede Seite beginnt mit dem Hinweis, dass es von dieser Art Insekten eigentlich Hunderte weitere gibt, die nicht abgebildet sind.

Das sind Zahlen, deren Bedeutung mir ansatzweise greifbarer wird, wenn ich einzelne Insekten bestaune: das filigrane Feenlämpchen der Feenlämpchenspinne; die kaum sichtbare, aber angriffslustige Larve der Staubwanze – perfekt getarnt mit Staub, der auf ihr klebt; die Langhornmotte mit goldbronzenen Flügeln und Fühlern, die mehr als 4x so lang sind, wie sie selbst oder der trunkene Mittsommer-Liebestaumel einer Schar Hirschkäfer, die sich um die vom Weibchen aufgebissene Saftquelle an einer Weide tummeln. Wie viele phaszinierende Beobachtungen sind bei Millionen unbekannter Insektenarten noch möglich?

Meine liebe Oma hätte nun vermutlich gesagt „Bleib mir mit diesem Dreckdings weg.“ Insekten waren für sie wohl überwiegend Schädlinge – Honigbienen gerade so tolerierbar. Ich hätte sie mit Vorträgen über Insekten (oder gar Utopien) kaum erreicht. Ich vermute, dass sie sich bei diesen Themen unwohl gefühlt und mich abgewimmelt hätte. Und wer von uns kennt das nicht? Auch ich will manches nicht wissen, manches überfordert mich, beängstigt mich oder langweilt mich. Manches nicht zu wissen und auch gar nicht erst wissen zu wollen, ist alltäglich und auch nötig in Zeiten des Informationsüberflusses.

Und doch, wir stehen als Gesellschaft vor Herausforderungen, denen wir mit Vorstellungsfähigkeit, Kreativität, Solidarität und Handlungskraft begegnen müssen. Ich befürchte, dass wir sehr starr und unbeweglich bleiben, wenn wir Unbekanntes vorschnell ignorieren oder abwimmeln. Wir brauchen einen interessierten, staunenden Blick, der nicht sofort zu wissen meint oder meint wissen zu müssen; ein ehrfürchtiges Bewusstsein für all das (Noch-)Nicht-Wissen und Noch-Nicht-Erdachte.

Für mich ist die Offenheit für utopische Entwürfe vergleichbar mit der Offenheit für unbekannte Insekten. Ohne Achtsamkeit bemerken wir dieses Utopische womöglich gar nicht und ohne Offenheit wehren wir es vorschnell ab – gruselig, fremd, überfordernd.

Wir könnten doch mal anfangen, den Umgang mit Unwohlsein und Angst gegenüber Unbekanntem, Ungewissen und Nichtwissen zu üben – beispielsweise indem wir die vielen Lebensformen, die uns tagtäglich umgeben, beobachten, erforschen und achtsam behandeln: Insekten, Mollusken, Bakterien, Reptilien, Säugetieren, Pilze, Algen…

Insects for Utopias! Weiterlesen »